Barock-Antiqua

Die Klasse 3 der Schriftklassifizierung DIN 16518 - 'Barock-Antiqua' - enthält Schriften, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts aus den Renaissance-Schriften hervorgehen.

Technischer Fortschritt

Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts und dem Übergang von der Spätrenaissance zum heraufdämmernden Barock vollzieht sich ein Wandel in der Schriftgestaltung, der mit dem technischen Fortschritt im Druckgewerbe einhergeht.

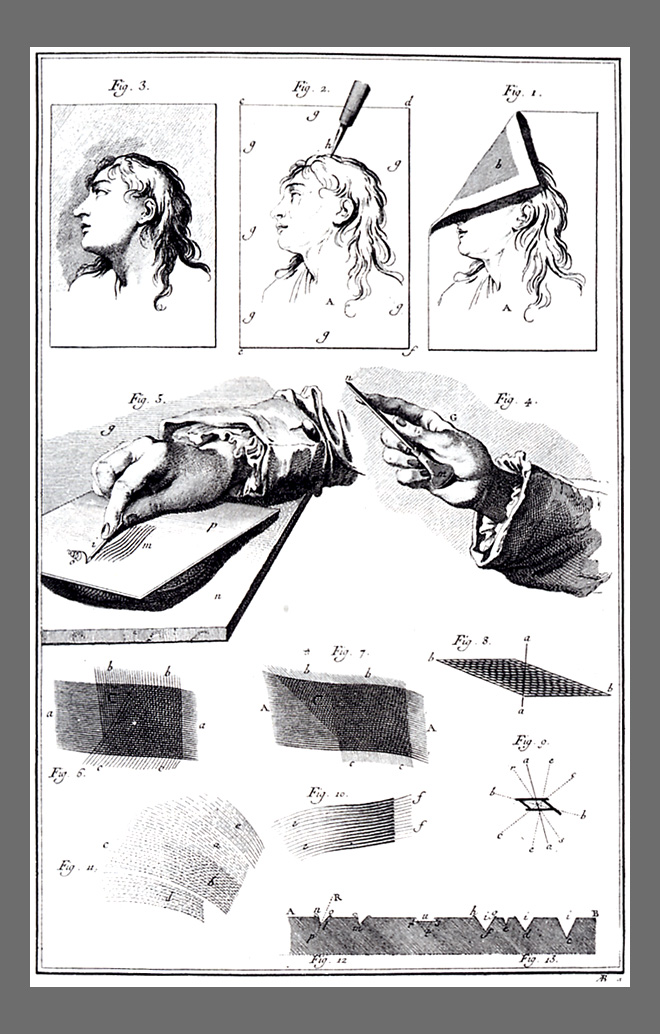

War die Schriftgestaltung in den vorangegangenen Jahrzehnten von den Möglichkeiten bestimmt, die das Niederschreiben mit der Breitfeder dem Schreibenden bot, dringt allmählich das Verfahren des Kupferstichs in die Druckstuben durch.

Auswirkungen auf die Drucktechnik

Zunächst nur als Mittel zur Wiedergabe von Grafiken eingesetzt, findet der Kupferstich mehr und mehr Verwendung bei der Ganzseitengestaltung, der naturgemäß auch die Schriftwiedergabe einbezieht.

Der Kupferstich bietet dem Schriftgestalter die Möglichkeit sehr feiner Liniendarstellung und einer kantenscharfen Reproduktion, selbst bei höheren Druckauflagen. Die im Kupferstich erzeugten Linien sind exakt und absolut kantenscharf, sodass auch sehr feine Details im Druck sicher wiedergegeben werden können.

Die neuen Möglichkeiten

Entsprechend den neuen Möglichkeiten der Drucktechnik verändert sich auch die Schriftgestaltung, ohne dass es zu einem tief greifenden Bruch in den verwendeten Zeichenformen kommt.

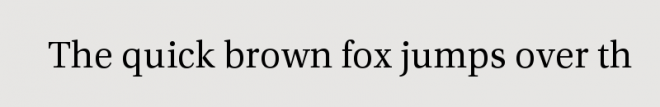

Die Kontraste der Linienstärken werden größer, die Serifen werden feiner und die Rundungen beim Übergang von Serife zu Grundstrichen (Kehlungen) verschwinden allmählich. Die Zeichen ruhen auf geraden Serifen und die Zeichenneigungen (Schattenachsen) verlaufen im besten Fall leicht schräg, zumeist jedoch senkrecht nach oben.

Die Höhen der Großbuchstaben, die bis dahin gegenüber den Oberlängen der Kleinbuchstaben zumeist verkürzt waren, nehmen zu, bis sie schließlich die Abschlusslängen der Kleinbuchstaben erreichen.

Untergruppierungen der Barock-Antiqua

Die Gruppe der Barock-Antiquas wird verschiedentlich entsprechend den Regionen, in denen die Schriften auftauchen, weiter unterteilt in:

Holländische Barock-Antiqua. Sie tritt zur Mitte des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden auf. Vertreter sind die Schriftschneider Janson, Fleischmann und van Dijck. Besonderes Merkmal der Holländischen Antiqua ist die "schlanke Linie", verbunden mit den Merkmalen der Französischen Renaissance-Antiqua.

Englische Barock-Antiqua. Vertreten vor allem durch William Caslon und John Baskerville. Beide begründen Englands Stellung in der Schriftenwelt. Im Unterschied zur Holländischen Antiqua zeichnet sich die englische Variante vor allem unter dem Einfluss John Baskervilles durch kräftigere Kontraste in den Strichstärken aus.

Französische Barock-Antiqua. Das Aufkommen der Französischen Barock-Antiqua lässt sich genau datieren: 1692 wird ihre Schaffung durch den französischen König Ludwig XIV. veranlasst und von Philippe Grandjean (1666-1714) umgesetzt. Die Schrift erhält den Namen Romain du roi und ist der exklusiven Nutzung durch die königliche Druckerei (Imprimerie Royale) vorbehalten.

Merkmale der Barock Antiqua

- Flache, nahezu ebene Serifen ohne Kehlungen

- Endungen in Tropfenform

- Querstrich des e verläuft waagerecht

- Schattenachse steht beinahe senkrecht

- Kräftige Kontraste zwischen Haar- und Grundstrichen

- Unterschiede zwischen feinen Auf- und dickeren Abstrichen deutlicher als bei den Renaissance-Antiqua

- Abschlüsse der Oberlängen weniger angeschrägt als bei den Renaissance-Antiqua

Prominente Beispiele der Barock Antiqua

- Janson (Kis, 1690)

- Caslon (Caslon, 1734/70)

- Fleischmann (Fleischmann, 1739)

- Fournier (Fournier, 1742)

- Baskerville (Baskerville, 1752)

- Cochin (Deberny & Peignot, 1912)

- Perpetua (Gill, 1925/32)

- Times (Morison, 1932)

- Concorde (Lange, 1967)

- Slimbach (Slimbach, 1987)

- Utopia (Slimbach, 1989)

Ferner: Clearface, Life, Bookman, Cheltenham, Goudy Modern.